Nunca he sido capaz de construir una casa, una auténtica casa. No me refiero a proyectar y construir casas, cosa menor que todavía consigo hacer, no sé si acertadamente.

(vía ProyectandoLeyendo)

Casa de la madre de Le Corbusier en Vevey, Álvaro Siza, 1981.Igualmente, hay goteras en el techo (se averían las tuberías del vecino, o se rompe una teja, o se despega la tela). Y los canalones están llenos de hojas secas, las albardillas sueltas o podridas. Cuando hay jardín, el césped crece amenazadoramente, todo el tiempo del mundo es insuficiente para dominar la ira de la naturaleza; pétalos caídos y legiones de hormigas invaden los umbrales de las puertas, hay siempre cadáveres de pájaros, de ratones y de gatos. El cloro de la piscina se agota, se avería la depuradora; ningún aspirador restituye la transparencia de las aguas o absorbe las patas de los insectos, finas como pelos. El granito de las losas o de los caminos se cubre de un peligrosísimo lodo, el barniz se oscurece, las capas de pintura se desprenden y dejan al descubierto los nudos de una madera sin protección. Cualquier dedo de anciano puede agujerear las carpinterías, los cristales están rotos, se ha caído la masilla, la silicona se desprende de las superficies, hay moho en los armarios y en los cajones, las cucarachas resisten a los insecticidas. Siempre se acaba el aceite cuando buscamos la lata necesaria, las juntas de madera se despegan, se desprenden los azulejos, primero uno, luego la pared entera. ¡Y si sólo fuera eso!

Vivir en una casa, en una casa auténtica, es oficio a jornada completa. El dueño de la casa es al mismo tiempo bombero de guardia (las casas arden con frecuencia, o se inundan, o el gas se escapa sin ruido, y generalmente explota); es un enfermero (¿Nunca se han clavado astillas de madera del pasamanos profundamente en la raíz de las uñas?); y un socorrista. Domina todas las artes y profesiones, es especialista en física, en química, es jurista –o no sobrevive–. Es telefonista de guardia y recepcionista, telefonea a cada momento, buscando fontaneros, carpinteros, albañiles, electricistas, y luego les abre la puerta de entrada, o la de servicio, acompañándoles con servilismo; pues de ellos depende, aunque nada impida la necesidad de una oficina completa, que igualmente se va degradando. Y entonces es necesario afilar hojas de cuchillo, comprar accesorios, engrasar, reordenar, deshumidificar; inmediatamente se avería el secador, y después el aire acondicionado, los radiadores.

Sin embargo, nada sobrepasa la tortura de los libros que se mueven misteriosa y autónomamente, desordenándose a propósito atrayendo el polvo en sus lomos y su grosor magnético. El polvo penetra por el borde superior de las hojas, pequeñísimos bichos las comen con un ruido indescriptible; las hojas se pegan, el cuero se mancha, gotas de agua salidas de jarrones con flores a punto de morir se escurren sobre las ilustraciones, atraviesan las telas en un furioso proceso de disolución. El felpudo de la puerta de entrada se deshace y hay un surco profundo en la madera, las hojas de las escobas de junco se desprenden, se rompen objetos preciosos, las tablas de las mesas y las de los muebles se abren en estallidos aterradores, no funciona la cisterna, la chimenea se llena de hollín –cualquier día arde–, en la cristalería se rompen los vasos de la bisabuela, revientan las botellas de vino verde al que un casi nada de azúcar da vida, saltan los corchos, o se pudren, pierde calidad precisamente la cosecha más apreciada. Cuando por primera vez no se sustituye de inmediato una bombilla fundida, toda la casa se queda sin luz, lo que inevitablemente sucede un sábado, al mismo tiempo que revienta un neumático del único coche disponible.

Por eso, considero heroico poseer, mantener y renovar una casa. En mi opinión, debería existir la Orden de Curadores de Casas y todos y cada uno de los años se adjudicaría la correspondiente mención honorífica y un elevado premio pecuniario.

Pero cuando ese esfuerzo de mantenimiento no se hace aparente, cuando el saludable olor a cera de una casa, por otro lado bien ventilada, se mezcla con el perfume de las flores del jardín, cuando en ella nosotros –visitantes irresponsablemente poco atentos a los instantes de felicidad– nos sentimos felices, olvidando nuestras angustias de nómadas bárbaros, entonces la única medalla posible es la gratitud, el silencioso aplauso; un momento de pausa, observando a nuestro alrededor, sumergiéndonos en la atmósfera dorada de un interior de otoño, al final del día.

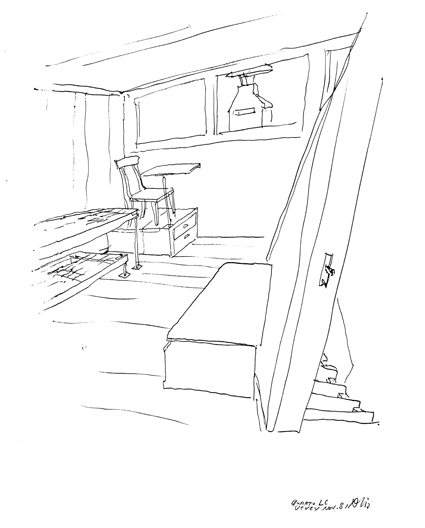

Habitación de Le Corbusier, Vevey. Dibujo de Álvaro Siza, 1981.

(vía ProyectandoLeyendo)